- Start

- Über Frank Kürschner-Pelkmann

- Leben in einer Seniorenwohnanlage

- Die Weihnachtsgeschichte – Fakten, Legenden und tiefere Bedeutung

- Entdeckungsreise entlang der Elbchaussee

- Einleitung des Buches zur Elbchaussee

- Die Geschichte der Elbchaussee

- Rathaus Altona - früher ein Bahnhofsgebäude

- Der Heinepark an der Elbchaussee

- Fischers Park an der Elbchaussee

- Stolperstein für Carl und Olga Bruck

- Elbkurhaus in Blankenese

- Nienstedter Friedhof an der Elbchaussee

- Naturschutzgebiet Flottbektal

- Reemtsma Park

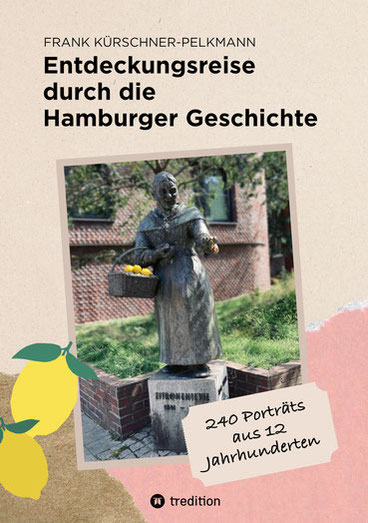

- Entdeckungsreise durch die Hamburger Geschichte

- Informationen zum Buch "Entdeckungsreise durch die Hamburger Geschichte"

- Informationen zum Buch-Autoren

- Buchbesprechungen

- Einleitung

- Hamburger Geschichte im Überblick

- 845 – Ansgar, der „Apostel des Nordens“

- 865 – Rimbert wird zum Nachfolger Ansgars gewählt

- 965 - Ein abgesetzter Papst in Hamburg

- 1043 – Adalbert wird Erzbischof von Hamburg und Bremen

- 1110 – Adolf I. von Schauenburg und Holstein sorgt für neues Leben in Hamburg

- 1188 - Adolf III. ermöglicht den wirtschaftlichen Aufstieg Hamburgs

- 1227 - Adolf IV. besiegt die Dänen bei Bornhöved

- 1246 – Heilwig von der Lippe gründet ein Frauenkloster

- 1255 – Gerhard I. und Johann I. von Schauenburg ermöglichen die Gründung eines Beginenkonvents

- 1376 – Vicko von Geldersen, ein erfolgreicher Kaufmann

- 1383 – Meister Bertram und den Altar von St. Petri

- 1401 - Klaus Störtebeker wird enthauptet

- 1401 - Simon von Utrecht und der Sieg über die Seeräuber

- 1429 - Geseke Cletzen gründet ein Krankenhaus

- 1444 – Katherina Hanen wird als „Hexe“ verbrannt

- 1493 – Albert Krantz, ein bekannter Theologe und Gelehrter

- 1528 - Stephan Kempe streitet erfolgreich für die Reformation

- 1529 - Johannes Bugenhagen gibt der Kirche ein neue Ordnung

- 1535 – Anna Büring finanziert den Bau eines Altenstifts

- 1536 – Caecilia von Oldessem, eine streitbare Äbtissin

- 1548 - Agneta Willeken verklagt Hamburg

- 1567 – Richard Clough und andere englische Kaufleute willkommen

- 1567 – Melchior Lorich sichert mit einer Karte Hamburgs Vorherrschaft an der Elbe

- 1583 – Abelke Bleken wird als „Hexe“ verbrannt

- 1585 - Wilhelm Amsinck und die „Niederländische Armen-Casse“

- 1595 - Rodrigo de Castro bekämpft die Pest

- 1597 - Tycho Brahe erforscht den Sternenhimmel vom Turm des Wandsbeker Herrenhauses aus

- 1626 - Johan van Valckenburgh entwirft eine imposante Festungsanlage

- 1646 – Diego und Manuel Teixeira, eine jüdische Familie fällt durch ihren Reichtum auf

- 1653 - Johann Rist, ein Pastor und Dichter

- 1660 – Gerrit Roosen wird Prediger der Mennonitengemeinde

- 1663 – Glückel von Hameln handelt mit Juwelen und verleiht Geld

- 1666 - Christina, eine schwedische Königin der Hamburg

- 1669 – Peter und Anna Maria Rentzel stiften das Spinnhaus

- 1674 - Eleonore d‘Olbreuse, die Gräfin von Wilhelmsburg

- 1675 – Friedrich Martens auf Walfang

- 1683 - Berend Jacobson Karpfanger, Hamburgs berühmter Admiral

- 1686 – Cord Jastram und Hieronymus Snitger wagen den Aufstand

- 1690 – Johann Friedrich Mayer, ein streitbarer Hamburger Pastor

- 1693 – Johann Heinrich Horb, ein frommer Theologe, wird vertrieben

- 1693 – Arp Schnitger, die neue Orgel von St. Jacobi

- 1700 – Christian Krumbholtz, Hauptpastor an St. Petri, gilt als Aufrührer

- 1705 – Georg Friedrich Händel und das Duell auf dem Gänsemarkt

- 1712 - Balthasar Denner, ein erfolgreicher Porträtmaler in Hamburg

- 1713 – Magnus Stenbock lässt Altona niederbrennen

- 1720 – Barthold Heinrich Brockes, ein Dichter wird Mitglied des Hamburger Rates

- 1721 – Georg Philipp Telemann wird Musikdirektor

- 1724 – Michael Richey, Gründer der Wochenzeitung „Der Patriot“

- 1724 – Hark Olufs aus Amrum wird als Sklave nach Algier verschleppt

- 1728 – Hermann Samuel Reimarus wird Professor in Hamburg

- 1740 - Friederike Neuber verabschiedet sich enttäuscht vom Hamburger Publikum

- 1748 - Caspar Voght „der Ältere“ gründet ein Handelshaus

- 1754 – Friedrich und Meta Klopstock, ein berühmtes Liebes- und Ehepaar

- 1755 – Johann Melchior Goeze wird zum streitbaren Hauptpastor von St. Katharinen

- 1757 - Heinrich Carl Schimmelmann baut ein globales Unternehmen auf

- 1764 – Elise Reimarus, eine angesehene Gelehrte

- 1765 – Johann Georg Büsch, einer der Gründer der „Patriotischen Gesellschaft“

- 1767 – Gotthold Ephraim Lessing wird Dramaturg am „Deutschen Nationaltheater“

- 1768 – Carl Philipp Emanuel Bach wird Musikdirektor in Hamburg

- 1768 – Jacob Schuback unterzeichnet den „Gottorper Vertrag“

- 1770 - Franz Peter His, Betreiber des ersten Zahlenlottos

- 1771 – Matthias Claudius wird Redakteur der Zeitung „Wandsbecker Bote“

- 1772 – Margarethe Milow und ihr Mann Johann finden in Wandsbek eine neue Heimat

- 1776 – Eva König heiratet den Dichter Lessing

- 1776 – Charlotte Ackermann, Tod einer berühmten Schauspielerin

- 1777 – Ernestine und Johann Heinrich Voß

- 1780 - Johann Jacob Rambach, ein beliebten Pastor an St. Michaelis

- 1784 - Caroline Rudolphi eröffnet eine Erziehungsanstalt für Mädchen

- 1784 - Salomon Heine kommt als armer Mann nach Hamburg

- 1785 – Christian Frederik Hansen wird Stadtbaumeister in Altona

- 1785 – Johannes Kopp, der Baumeister des neuen Waisenhauses

- 1785 - Caspar Voght „der Jüngere“ erwirbt Bauernhöfe in Klein-Flottbek

- 1786 – Ernst Georg Sonnin als Baumeister der Kirche St. Michaelis

- 1788 - Johann Arnold Günther und die Gründung der „Allgemeinen Armenanstalt“

- 1789 - Franz Heinrich Ziegenhagen gründet eine utopische Kolonie in Billwerder

- Entdeckungsreise in die Welt der Hamburger Originale

- Zum Buch "Entdeckungsreise in die Welt der Hamburger Originale"

- Einleitung des Buches "Entdeckungsreise in die Welt der Hamburger Originale"

- Aalweber - ein Hamburger Original

- Aale-Aale - ein Hamburger Original

- Hans Albers - ein Hamburger Original

- Clara Benthien - ein Hamburger Original

- Matthias Claudius - ein Hamburger Original

- Friedrich Eduard Dannenberg - ein Hamburger Original

- Johann Matthias Dreyer - ein Hamburger Original

- Heinz Erhardt - ein Hamburger Original

- Jan Vedder - ein Hamburger Original

- Helga Feddersen - ein Hamburger Original

- Käppen Haase - ein Hamburger Original

- Käpp'n Herbert - ein Hamburger Original

- Tante Hermine - ein Hamburger Original

- Wilhelm Hocker - ein Hamburger Original

- Hans Hummel - ein Hamburger Original

- Heidi Kabel - ein Hamburger Original

- Vetter Kirchhoff - ein Hamburger Original

- Hein Köllisch - ein Hamburger Original

- Lord von Barmbeck - ein Hamburger Original

- Schöne Marianne - ein Hamburger Original

- Wilhelm Marr - ein Hamburger Original

- Emil Naucke - ein Hamburger Original

- Oskar vom Pferdemarkt - ein Hamburger Original

- Leberecht Pankoken - ein Hamburger Original

- Joachim Ringelnatz - ein Hamburger Original

- Hilde Rosenberg - ein Hamburger Original

- Harry Rowohlt - ein Hamburger Original

- Johann Balthasar Schupp - ein Hamburger Original

- Emma Thiele-Lundershausen - ein Hamburger Original

- Henry Vahl - ein Hamburger Original

- Vogeljette - ein Hamburger Original

- Caspar Voght - ein Hamburger Original

- Agneta Willeken - ein Hamburger Original

- Zitronenjette - ein Hamburger Original

- Ökumenisches Handbuch Online

- Apokryphe Schriften - nicht in der Bibel und doch mit Einfluss

- Augustinus von Hippo - der theologisch einflussreiche Bischof aus Nordafrika

- Augustus - ein mächtiger Kaiser, aber kein Friedensstifter

- Balasuriya, Tissa - ein Befreiungstheologe, der wegen seines "Maria"-Buches exkommuniziert wurde

- Barth, Karl - berühmter Theologe und Vordenker der Bekennenden Kirche

- Bibel lesen: Ermutigung zu Bibeltreue und Engagement

- Bibel lesen: Ein weltweiter "Bestseller"

- Bibel lesen in der weltweiten Kirche

- Bibel lesen: Über alle Grenzen hinweg lesen

- Bibel lesen: Text und Kontext - Glaube, Geschichte und Geschehen in biblischen Zeiten und heute

- Bibel lesen: Es gibt keine richtige Auslegung biblischer Texte

- Bibel lesen: Einem "roten Faden" durch die Bibel folgen

- Bibel lesen: Theologie der Befreiung in Lateinamerika - befreiendes Lesen der Bibel

- Bibel lesen: Wort für Wort von Gott inspiriert: die Konsequenzen eines Bibelverständnisses

- Bibel lesen: Das Bibellesen in den Auseinandersetzungen um die Globalisierung

- Biblische Geschichten erzählen

- Bichsel, Peter - berühmter Theologe und Vordenker der Bekennenden Kirche

- Boff. Leonardo - an der Seite der Armen und im Konflikt mit dem Vatikan

- Bonhoeffer, Dietrich - Erneuerung der Kirche und Widerstand gegen die Nazis

- Bruegel, Pieter - Gemälde biblischer Geschichten mit Kritik an Missständen seiner Zeit

- Claudius, Matthias - der Weihnachtsglaube des Wandsbeker Dichters

- Cranach, Lucas der Ältere - der Freund Luthers und einflussreiche Verleger

- Dickens, Charles - der Glaube an das Gute im Menschen

- Engel - mehr als 300 Mal treten sie in der Bibel auf

- Entwicklungstheorien und -konzepte - christliche Positionen zu einer umfassenden Entwicklung

- Evangelikale: Die "Links-Evangelikalen" und ihre Forderung nach tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen

- Flucht nach Ägypten - eine Legende von großer Bedeutung

- Franz von Assisi - eine Krippenfeier und der Friede mit der ganzen Schöpfung

- Friede auf Erden - die Weihnachtsbotschaft verändert die Welt

- Gemeinschaft der kleinsten Münze

- Gleichnis vom reichen Kornbauern - Kontext eines biblischen Textes und heutiger globaler Weizenhandel

- Globalisierung – christliche Kritik und Engagement für eine andere Globalisierung

- Gold, Weihrauch und Myrrhe - die Geschenke der Weisen und ihre Bedeutung

- Herodes - ein despotischer König im Dienste des Römischen Reiches

- Herodes Antipas - der Herrscher in Galiläa im Auftrag der Römer

- Hirten der Weihnachtsgeschichte - Die Armen am Rande rücken ins Zentrum

- Identität, Ethnien und Glaube - was das Leben prägt und in Zeiten der Globalisierung Sicherheit

- Imperiums-Kritik - ökumenische Interpretationen

- Jesu Heimat Galiläa - wirtschaftliche Bedeutung und soziale Konflikte unter der Herrschaft der Römer

- Jesu Geburtsjahr - ein Thema der jungen Kirche

- Jesu Geburt im Lukasevangelium - ökumenische Interpretationen

- Jesu Geburt im Matthäusevangelium - ökumenische Interpretationen

- Jesu Geburt im Johannesevangelium - ökumenische Interpretationen

- Jesu Darstellung im Tempel - der Lobpreis der Prophetin Hanna

- Jesus lehrt als Zwölfjähriger im Tempel - ökumenische Interpretationen

- Johannes der Täufer - der Prediger in der Wüste

- Johannes der Täufer - Ankündigung der Geburt

- Johannes der Täufer - Geburt

- Johannesevangelium - im Zentrum steht Jesus als der Sohn Gottes

- Josef, der Vater Jesu und wahrscheinlich kein alter Mann

- Jüdische Geschichte vor der Geburt Jesu

- Kairos-Dokument Indien – die Zeichen der Zeit erkennen und entschlossen handeln

- Kindermord von Bethlehem - eine Legende, die auch heute zum Engagement auffordert

- Kobia, Samuel - ÖRK-Generalsekretär mit einer Botschaft der Hoffnung

- Kollwitz, Käthe - mitfühlen mit Maria und Elisabeth

- Krippe und Kreuz - Nachdenken über eine neue theologische Perspektive

- Lieberman, Max - Jesus als jüdischen Jungen darstellen, ein "Skandal"

- Lindgren, Astrid - ein Leben jenseits von Bullerbü

- Loriot - keine Sketsche über die Kirche, aber mit den Hoppenstedts jedes Weihnachtsfest präsent

- Lukasevangelium - Jesus an der Seite der Armen

- Luther, Martin - wie bekomme ich einen gnädigen Gott?

- Magnifikat - wenn Gott die Mächtigen vom Thron stürzt

- Mann, Thomas - Weihnachtsfeste bei den Buddenbrooks

- Maria - die Mutter Jesu

- Maria in der Bibel

- Maria: Ankündigung der Geburt Jesu

- Marias Besuch bei Elisabeth

- Maria in den apokryphen Schriften

- Maria: Junge Frau oder Jungfrau?

- Maria in der kirchlichen Dogmatik

- Maria im Verständnis von Luther

- Maria und Eva - Jungfrau und Sünderin?

- Maria - von heutigen Frauen neu entdeckt

- Markusevangelium - Kreuz und Auferstehung im ältesten Evangelium

- Marti, Kurt - ein Pfarrer und Schriftsteller, der überzeugt ist: "Gott ist Liebe"

- Massey, James - ein indischer Befreiungstheologe, der sich für die Dalits engagierte

- Matthäusevangelium – eine ökumenische Brücke vom Volk Gottes und den Völkern

- Mohr, Joseph - der Verfasser von "Stille Nacht, heilige Nacht"

- Ninan, George – ein indischer Bischof an der Seite der Armen und Marginalisierten

- Noah und die große Flut

- Ökumenische Porträts

- Partnerschaften - biblische Maßstäbe für Projekte

- Paulus - der große Theologe der entstehenden Kirche

- Raheb, Viola und Mitri - die Suche nach Versöhnung im Heiligen Land

- Rahner, Karl - einer der bedeutendsten katholischen Theologen des 20. Jahrhunderts

- Ranke-Heinemann, Uta - eine streitbare katholische Theologin

- Römisches Reich - antike Globalisierung

- Römisches Reich - der Kaiser und Gottes Anspruch

- Römisches Reich - jüdische Antworten auf eine "globale" Macht

- Schütt, Peter - ein religiöser und politisch engagierter Mensch

- Sölle, Dorothee - eine fromme und radikale Theologin

- Storm, Theodor - ein Dichter, der das Weihnachtsfest liebte, aber tief enttäuscht von der Kirche war

- Tempel in Jerusalem

- Theologie des Lebens - Wenn die Armen die Bibel auslegen

- Wasser in den Religionen

- Wasser im Buddhismus

- Wasser im Christentum

- Wasser im Hinduismus

- Wasser im Islam

- Wasser im Judentum

- Wasser in der Bibel

- Weihnachtsgeschichte - ein Überblick

- Weihnachten lebendig werden lassen

- Weihnachten: Ein Anlass zu Umkehr und Engagement

- Weihnachtsgedanken

- Weihnachtsglaube - Orientierungspunkte

- Weise aus dem Morgenland

- Wohlstands-Evangelium - gute Nachricht für die Reichen

- Zink, Jörg - Hoffen auf die Erneuerung der Kirche und die Umkehr der Menschen

- Zukunft der Ökumene - 20 Thesen

- Veröffentlichungen und Links

- Übersicht der Veröffentlichungen

- Entwicklungspolitik

- Frauenthemen

- Gesundheit

- Internationale Probleme

- Kirche, Ökumene und Weltmission

- Klima

- Kommunikation

- Ökologie

- Tourismus

- Unterrichtsmaterialien

- Wasser

- Afrika

- Einzelne afrikanische Länder

- Asien

- Einzelne asiatische Länder

- Amerika

- Einzelne amerikanische Länder

- Mittlerer Osten

- Einzelne Länder des Mittleren Ostens

- Pazifische Region

- Einzelne pazifische Länder

- Hamburg und Norddeutschland

- Babylon

- Übersicht

- Babylon - Mythos und Wirklichkeit

- Einleitung des Buches "Babylon - Mythos und Wirklichkeit"

- Babylon: Am Anfang stand ein Epos

- Babylon: Als die Menschen an Euphrat und Tigris sesshaft wurden

- Babylon: Abrahams Aufbruch aus Mesopotamien

- Der Aufstieg der Stadt Babylon

- An den Ufern des Euphrats: Fluten, bewässerte Felder und ein Epos

- Die Weltstadt Babylon in der Zeit von Nebukadnezar II.

- Babylon: Ein Turm für den Stadtgott

- Der unvollendete Turm – eine biblische Geschichte schreibt Geschichte

- Die Rezeption der Geschichte vom Turmbau zu Babel in Theologie, Politik und Kultur

- Babylon: Wirtschaftliche Grundlagen von politischer Macht und bescheidenem Wohlstand

- Recht und Gerechtigkeit in Babylonien

- Babylon: Keile, die die Welt veränderten

- Babylon: Die Bibel und die Keilschrifttexte

- Die Welt der Zahlen und Sterne – das Wissenschaftszentrum Babylon

- Israel und Juda – Zwischen den Großmächten zerrieben

- Judit – die Retterin mit dem Schwert

- Im babylonischen Exil

- Babylon: Ein theologischer Neuanfang fern der Heimat

- Daniel – eine Karriere am Hof von Nebukadnezar

- Babylon: Das wunderbare Überleben im Feuerofen

- Babylon: Ein wunderbarer Garten und die schöne Susanna

- Babylon: Vom angedrohten Untergang der Stadt am Euphrat

- Babylon: Der König, der in die Wüste zog

- Belsazar – kein König und doch weltberühmt

- Die Eroberung der Stadt Babylon durch die Perser

- Rückkehr oder Bleiben im Exil – die jüdische Diasporagemeinschaft in Babylon

- Babylon: Die Perser und der Glaube an den einen Gott

- Babylon: Die großen Pläne von Alexander dem Großen

- Babylon: Der langsame Niedergang einer Stadt

- Die Wiederentdeckung Babylons

- Babylon: Wie die Zerstörung einer Stadt weiter voranschreitet

- Babylon: Der Mythos lebt noch immer

- Babylon: Der Mut zur Wahrhaftigkeit

- Literaturauswahl Babylon

- Artikel zu Babylon

- Replik auf eine Rezension von Ulfrid Kleinert

- Vorbild Babylon: Eine erfolgreiche Stadt der Vielfalt

- Religiöse Toleranz im alten Babylon?

- Robert Koldewey und die Ausgrabungen in Babylon

- Mit Sven Hedin in Babylon

- Die babylonische Zeitrechnung wirkt bis heute nach

- Babylon, Persien, USA … Glaube angesichts der Herrschaft des „Imperiums“

- Babylon ist überall

- Glaube und Globalisierung

- Gott und die Götter der Globalisierung

- Die Auseinandersetzung mit den globalen Mächten in Zeiten des Alten Testaments

- Die Flucht der Israeliten vor den ägyptischen Pharaonen

- Das Leben der Israeliten in Städten

- Das Königreich und die Propheten

- Nach Babylon verschleppt - Erfahrungen im Exil

- Die Rückkehr der Israeliten aus dem Exil

- Judäa im griechischen Einflussbereich

- Die Jesus-Leute im Zeitalter des globalen Römischen Reiches

- Die jüdischen Antworten auf eine globale Macht und einen globalen Markt

- Jesu Leben im Gegenüber zu einer globalen Macht

- Jesu Geburt und Kindheit

- Jesu öffentliches Auftreten in Galiläa

- Der reiche Kornbauer und die Ökonomie Gottes

- Die alltäglichen Sorgen und die Sorge um das Leben

- Die Arbeiter im Weinberg - ein Mindestlohn für alle

- Warum die Armen selig sind

- Damit alle satt werden die Speisung der Fünftausend

- Der reiche Jüngling und seine Nachfahren

- Vom Umgang mit den Menschen, die in Unrechtsstrukturen verfangen sind

- Widerstand ist gefragt – aber nicht die selbstmörderische Konfrontation

- Jesu Gebot der Feindesliebe

- An einem Tisch vereint – zu einem gemeinsamen Leben befreit

- Die Kreuzigung Jesu - ein politischer Mord

- Auferstehung und Pfingsten - die Bedeutung angesichts der Globalisierung

- Bis an die Enden der Welt - Jesu Botschaft angesichts der Globalisierung

- Apokalypse - eine biblische Hoffnungsbotschaft angesichts globaler Bedrohungen

- Die Kirche und die globalen Mächte – ein kurzer historischer Rückblick

- Evangelikale und Pfingstler in Lateinamerika angesichts der Globalisierung

- Basisgemeinden und die Theologie der Befreiung angesichts der Globalisierung

- Ökofeministische Theologie in Lateinamerika zu einer anderen Globalisierung

- Die ökumenische Debatte zur Globalisierung in Asien

- Kirchliches Engagement in Korea angesichts der Globalisierung

- Theologischer Aufbruch in Indien angesichts der Globalisierung

- Die ökumenische Debatte zur Globalisierung in Afrika

- Der Aufbruch der afrikanischen Frauen

- Themen afrikanischer Theologie

- Theologische Debatte über die Globalisierung in der ökumenischen Bewegung

- Ökumenischer Rat der Kirchen zur Globalisierung

- Reformierter Weltbund zur Globalisierung

- Lutherischer Weltbund zur Globalisierung

- Die evangelikale Bewegung zur Globalisierung

- Katholische Kirche zur Globalisierung

- Missionswissenschaft zur Globalisierung

- EKD-Synode zum Thema Globalisierung

- Christinnen und Christen auf dem Weg zu einer anderen Globalisierung

- Es gibt Alternativen zur vorherrschenden Globalisierung

- Globalisierungs-Alternativen: Waren und Dienstleistungen

- Globalisierungs-Alternativen: Regionales Wirtschaften als Alternative

- Globalisierungs-Alternativen: Neue Handelsformen

- Globalisierungs-Alternativen: Fairer Handel

- Globalisierungs-Alternativen: den Konsum begrenzen

- Globalisierungs-Alternativen: den „öffentlichen Raum“ verteidigen

- Globalisierungs-Alternativen: eine Liberalisierung des Dienstleistungsbereichs abwehren

- Globalisierungs-Alternativen: die Europäischen Union reformieren

- Globalisierungs-Alternativen: die Machtverhältnisse in der WTO verändern

- Globalisierungs-Alternativen: den öffentlichen Dienstleistungs- und Bildungsbereich verteidigen und stärken

- Thesen für eine andere Globalisierung des Waren- und Dienstleistungsbereichs

- Globalisierungs-Alternativen: die Welt der Werbung

- Globalisierungs-Alternativen: die globale Vorherrschaft einiger Medien beenden

- Globalisierungs-Alternativen: das Internet demokratisieren

- Globalisierungs-Alternativen: „Power“ für alle in der Telekommunikation

- Die Kirchen in der globalen Kommunikationswelt

- Thesen für eine andere Globalisierung des Medien- und Kommunikationsbereichs

- Globalisierungs-Alternativen bei der Mobilität

- Das Fahrrad als nachhaltige Alternative

- Globalisierungs-Alternativen; Bahn- und Busverkehr ausbauen

- Globalisierungs-Alternativen: den Luftverkehr drastisch einschränken

- Globalisierungs-Alternativen: den weltweiten und nationalen Warenverkehr begrenzen

- Thesen für eine andere Globalisierung auf dem Gebiet der Mobilität

- Globalisierungs-Alternativen: der Kampf gegen den Handel mit gefälschten Medikamenten

- Globalisierungs-Alternativen: bezahlbare Medikamente auch für die Armen

- Globalisierungs-Alternativen: Forschung auch auf Gebieten ohne hohe Gewinnaussichten

- Globalisierungs-Alternativen: die Liste unentbehrlicher Arzneimittel zum Maßstab machen

- Globalisierungs-Alternativen: Heilpflanzen als preiswerte Alternative fördern

- Thesen für eine andere Globalisierung im Gesundheitsbereich

- Die Ökumene als Alternative zur vorherrschenden Globalisierung

- Die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich – eine Krise auch für die Kirchen

- Ökumenisches Teilen – nur ein Schlagwort?

- Lokale Alternativen zur Globalisierung für Kirchengemeinden

- Globalisierungs-Alternativen: verantwortungsbewusstes individuelles Verhalten

- Globalisierungs-Alternativen: politisches Engagement ist unverzichtbar

- Die ökumenische Bewegung – eine Alternativbewegung zur neoliberalen Globalisierung

- Thesen zur Verantwortung der Ökumene für eine andere Globalisierung

- Wasser

- Gärten – geschaffen mit Inspiration, Fleiß und viel Wasser

- Badekultur

- Feuchtgebiete

- Wassserversorgung

- Abwasserprobleme in Deutschland und weltweit

- Eine „durstige“ Landwirtschaft bedroht die Wasservorräte

- Städte: Keine Zukunft ohne ausreichend sauberes Wasser

- Konflikte um Flüsse und Seen

- Lebensraum Wüste und die „Verwüstung“ von Savannen

- Das Gedächtnis des Wassers

- Wenn die Gletscher schmelzen …

- "Weltstadt" Hamburg

- Informationen zum Buch "Entdeckungsreise durch die Hamburger Geschichte"

- Informationen zum Buch-Autoren

- Buchbesprechungen

- Einleitung

- Hamburger Geschichte im Überblick

- 845 – Ansgar, der „Apostel des Nordens“

- 865 – Rimbert wird zum Nachfolger Ansgars gewählt

- 965 - Ein abgesetzter Papst in Hamburg

- 1043 – Adalbert wird Erzbischof von Hamburg und Bremen

- 1110 – Adolf I. von Schauenburg und Holstein sorgt für neues Leben in Hamburg

- 1188 - Adolf III. ermöglicht den wirtschaftlichen Aufstieg Hamburgs

- 1227 - Adolf IV. besiegt die Dänen bei Bornhöved

- 1246 – Heilwig von der Lippe gründet ein Frauenkloster

- 1255 – Gerhard I. und Johann I. von Schauenburg ermöglichen die Gründung eines Beginenkonvents

- 1376 – Vicko von Geldersen, ein erfolgreicher Kaufmann

- 1383 – Meister Bertram und den Altar von St. Petri

- 1401 - Klaus Störtebeker wird enthauptet

- 1401 - Simon von Utrecht und der Sieg über die Seeräuber

- 1429 - Geseke Cletzen gründet ein Krankenhaus

- 1444 – Katherina Hanen wird als „Hexe“ verbrannt

- 1493 – Albert Krantz, ein bekannter Theologe und Gelehrter

- 1528 - Stephan Kempe streitet erfolgreich für die Reformation

- 1529 - Johannes Bugenhagen gibt der Kirche ein neue Ordnung

- 1535 – Anna Büring finanziert den Bau eines Altenstifts

- 1536 – Caecilia von Oldessem, eine streitbare Äbtissin

- 1548 - Agneta Willeken verklagt Hamburg

- 1567 – Richard Clough und andere englische Kaufleute willkommen

- 1567 – Melchior Lorich sichert mit einer Karte Hamburgs Vorherrschaft an der Elbe

- 1583 – Abelke Bleken wird als „Hexe“ verbrannt

- 1585 - Wilhelm Amsinck und die „Niederländische Armen-Casse“

- 1595 - Rodrigo de Castro bekämpft die Pest

- 1597 - Tycho Brahe erforscht den Sternenhimmel vom Turm des Wandsbeker Herrenhauses aus

- 1626 - Johan van Valckenburgh entwirft eine imposante Festungsanlage

- 1646 – Diego und Manuel Teixeira, eine jüdische Familie fällt durch ihren Reichtum auf

- 1653 - Johann Rist, ein Pastor und Dichter

- 1660 – Gerrit Roosen wird Prediger der Mennonitengemeinde

- 1663 – Glückel von Hameln handelt mit Juwelen und verleiht Geld

- 1666 - Christina, eine schwedische Königin der Hamburg

- 1669 – Peter und Anna Maria Rentzel stiften das Spinnhaus

- 1674 - Eleonore d‘Olbreuse, die Gräfin von Wilhelmsburg

- 1675 – Friedrich Martens auf Walfang

- 1683 - Berend Jacobson Karpfanger, Hamburgs berühmter Admiral

- 1686 – Cord Jastram und Hieronymus Snitger wagen den Aufstand

- 1690 – Johann Friedrich Mayer, ein streitbarer Hamburger Pastor

- 1693 – Johann Heinrich Horb, ein frommer Theologe, wird vertrieben

- 1693 – Arp Schnitger, die neue Orgel von St. Jacobi

- 1700 – Christian Krumbholtz, Hauptpastor an St. Petri, gilt als Aufrührer

- 1705 – Georg Friedrich Händel und das Duell auf dem Gänsemarkt

- 1712 - Balthasar Denner, ein erfolgreicher Porträtmaler in Hamburg

- 1713 – Magnus Stenbock lässt Altona niederbrennen

- 1720 – Barthold Heinrich Brockes, ein Dichter wird Mitglied des Hamburger Rates

- 1721 – Georg Philipp Telemann wird Musikdirektor

- 1724 – Michael Richey, Gründer der Wochenzeitung „Der Patriot“

- 1724 – Hark Olufs aus Amrum wird als Sklave nach Algier verschleppt

- 1728 – Hermann Samuel Reimarus wird Professor in Hamburg

- 1740 - Friederike Neuber verabschiedet sich enttäuscht vom Hamburger Publikum

- 1748 - Caspar Voght „der Ältere“ gründet ein Handelshaus

- 1754 – Friedrich und Meta Klopstock, ein berühmtes Liebes- und Ehepaar

- 1755 – Johann Melchior Goeze wird zum streitbaren Hauptpastor von St. Katharinen

- 1757 - Heinrich Carl Schimmelmann baut ein globales Unternehmen auf

- 1764 – Elise Reimarus, eine angesehene Gelehrte

- 1765 – Johann Georg Büsch, einer der Gründer der „Patriotischen Gesellschaft“

- 1767 – Gotthold Ephraim Lessing wird Dramaturg am „Deutschen Nationaltheater“

- 1768 – Carl Philipp Emanuel Bach wird Musikdirektor in Hamburg

- 1768 – Jacob Schuback unterzeichnet den „Gottorper Vertrag“

- 1770 - Franz Peter His, Betreiber des ersten Zahlenlottos

- 1771 – Matthias Claudius wird Redakteur der Zeitung „Wandsbecker Bote“

- 1772 – Margarethe Milow und ihr Mann Johann finden in Wandsbek eine neue Heimat

- 1776 – Eva König heiratet den Dichter Lessing

- 1776 – Charlotte Ackermann, Tod einer berühmten Schauspielerin

- 1777 – Ernestine und Johann Heinrich Voß

- 1780 - Johann Jacob Rambach, ein beliebten Pastor an St. Michaelis

- 1784 - Caroline Rudolphi eröffnet eine Erziehungsanstalt für Mädchen

- 1784 - Salomon Heine kommt als armer Mann nach Hamburg

- 1785 – Christian Frederik Hansen wird Stadtbaumeister in Altona

- 1785 – Johannes Kopp, der Baumeister des neuen Waisenhauses

- 1785 - Caspar Voght „der Jüngere“ erwirbt Bauernhöfe in Klein-Flottbek

- 1786 – Ernst Georg Sonnin als Baumeister der Kirche St. Michaelis

- 1788 - Johann Arnold Günther und die Gründung der „Allgemeinen Armenanstalt“

- 1789 - Franz Heinrich Ziegenhagen gründet eine utopische Kolonie in Billwerder

1789 - Franz Heinrich Ziegenhagen gründet eine utopische Kolonie in Billwerder

Es war das elende Leben der Armen in Hamburg, das Franz Heinrich Ziegenhagen erschütterte und nach Alternativen zur bestehenden Gesellschaft suchen ließ. Er beschrieb das Leben der armen Mehrheit der Einwohner der Stadt im 18. Jahrhundert ausführlich, hier ein Beispiel: „In Hamburg wohnen viele tausend Menschen in Kellern, welche so tief liegen, daß bei hohem Wasser es in ihre Wohnungen dringt und zuweilen selbige bis oben an den Boden anfüllt, so daß schon bei schneller Überraschung Menschen in ihren Wohnungen ertrunken sind.“

Ziegenhagen war besonders erschüttert von der Situation der Kinder, die in diesen Verhältnissen aufwachsen mussten. Das veranlasste ihn, utopische Vorstellungen von einer ganz anderen Gesellschaft zu entwickeln und zu versuchen, sie in einer Musterfarm und Kinderkolonie umzusetzen. Er gehört zu den utopischen Denkern der Aufklärungszeit, die eine Gesellschaft aufbauen wollten, die die Glückseligkeit der Menschen auf Erden fördern würde.

Franz Ziegenhagen wurde am 8. Dezember 1753 als Sohn eines Wundarztes in Straßburg geboren. Sein Hauslehrer machte ihn mit utopischen Vorstellungen vertraut. Aber zunächst nahm sein Leben eine andere Richtung. Seine kaufmännische Lehre und längere Reisen bereiteten ihn gut darauf vor, sich als selbstständiger Tuchhändler zu etablieren und große geschäftliche Erfolge zu erzielen. Aber diese Berufstätigkeit gab seinem Leben keinen Sinn, und er begab sich auf eine lange geistige Reise, die ihn weg vom Protestantismus und hin zur Gedankenwelt der Freimaurer und dann zu utopischen Gesellschaftsentwürfen führte.

Das Ziel der Menschenbeglückung

1779 wurde er vorübergehend Lehrer an einer reformpädagogischen Bildungseinrichtung in Dessau, scheiterte dort aber noch in der Probezeit und ließ sich in Hamburg nieder. Hier gründete er ein Handelshaus für Tuche und Zucker, das er so erfolgreich führte, dass er 1788 ein großes Landgut in Billwerder erwerben konnte. Er hatte geheiratet und zog nun mit Frau und zwei Kindern auf das Gut.

Damals hatte er bereits sein umfangreiches Hauptwerk unter dem Titel „Lehre vom richtigen Verhältnisse zu den Schöpfungswerken, und die durch öffentliche Einführung desselben allein zu bewürkende algemeine Menschenbeglükkung“ in Arbeit. Das Buch erschien 1792 im Selbstverlag und erreichte immerhin eine Auflage von 5.000 Exemplaren. In dem Buch nehmen Religions- und Zivilisationskritik breiten Raum ein, es werden aber auch Konzepte für grundlegende Veränderungen der Landwirtschaft und der Pädagogik entwickelt. Ziegenhagen schlug vor, gemeinschaftlich in einer Kolonie zu leben und dafür ein „angenehmes, hervorstechendes Landguth“ aufzubauen. Als erster Schritt könnte eine Kinderkolonie entstehen. Hervorzuheben ist, dass Ziegenhagen sich für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen einsetzte und Jungen und Mädchen gleich erziehen wollte.

Ziegenhagen bemühte sich, seine in dem Buch entwickelten utopischen Vorstellungen in Billwerder exemplarisch zu verwirklichen. Er gab sein Handelsunternehmen auf und konzentrierte sich darauf, mit viel Geld ein Mustergut zu schaffen, das sich auch am englischen Konzept der „ornamented farm“ orientierte. Es war hierzulande einer der ersten Versuche, utopischen Ideen zu verwirklichen, blieb aber erfolglos. Gleiches galt auch für die Gründung einer Kinderkolonie. Aber sowohl die Landwirtschaft als auch die rudimentäre Kinderkolonie verursachten große Verluste.

Die Verarmung des utopischen Denkers

Die gescheiterten Projekte in Billwerder und die Kosten für die Verbreitung seiner Werke verschlangen sein Vermögen. Er hatte zum Beispiel Mozart dafür bezahlt, zu einem seiner Texte eine Kantate zu komponieren. Vergeblich wandte er sich nun an Fürsten, Universitäten und sogar den französischen Nationalkonvent, in der vergeblichen Hoffnung, dass sie sich seine Lehren zu eigen machen und ihn unterstützen würden.

1800 musste er sein Gut verkaufen und versuchte vergeblich, erneut ein Handelshaus in Hamburg aufzubauen. Nach dem Tod seiner Frau kehrte er 1802 in seine Heimat Elsass zurück, fand aber auch dort keine Unterstützung für seine utopischen Vorstellungen. Er nahm sich am 21. August 1806 das Leben. Seine Gesellschaftskritik bleibt eine Mahnung für tiefgreifende soziale Veränderungen: „Hier sind einige im Besitz des übermäßigsten Reichtums; dort erliegen andere unter dem drückenden Joch der Armut!“

Aus: Frank Kürschner-Pelkmann: Entdeckungsreise durch die Hamburger Geschichte