- Start

- Über Frank Kürschner-Pelkmann

- Leben in einer Seniorenwohnanlage

- Die Weihnachtsgeschichte – Fakten, Legenden und tiefere Bedeutung

- Entdeckungsreise entlang der Elbchaussee

- Einleitung des Buches zur Elbchaussee

- Die Geschichte der Elbchaussee

- Rathaus Altona - früher ein Bahnhofsgebäude

- Der Heinepark an der Elbchaussee

- Fischers Park an der Elbchaussee

- Stolperstein für Carl und Olga Bruck

- Elbkurhaus in Blankenese

- Nienstedter Friedhof an der Elbchaussee

- Naturschutzgebiet Flottbektal

- Reemtsma Park

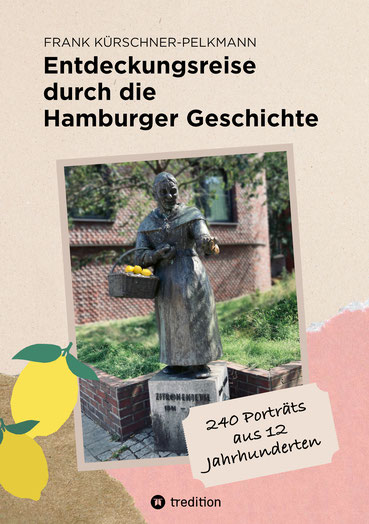

- Entdeckungsreise durch die Hamburger Geschichte

- Informationen zum Buch "Entdeckungsreise durch die Hamburger Geschichte"

- Informationen zum Buch-Autoren

- Buchbesprechungen

- Einleitung

- Hamburger Geschichte im Überblick

- 845 – Ansgar, der „Apostel des Nordens“

- 865 – Rimbert wird zum Nachfolger Ansgars gewählt

- 965 - Ein abgesetzter Papst in Hamburg

- 1043 – Adalbert wird Erzbischof von Hamburg und Bremen

- 1110 – Adolf I. von Schauenburg und Holstein sorgt für neues Leben in Hamburg

- 1188 - Adolf III. ermöglicht den wirtschaftlichen Aufstieg Hamburgs

- 1227 - Adolf IV. besiegt die Dänen bei Bornhöved

- 1246 – Heilwig von der Lippe gründet ein Frauenkloster

- 1255 – Gerhard I. und Johann I. von Schauenburg ermöglichen die Gründung eines Beginenkonvents

- 1376 – Vicko von Geldersen, ein erfolgreicher Kaufmann

- 1383 – Meister Bertram und den Altar von St. Petri

- 1401 - Klaus Störtebeker wird enthauptet

- 1401 - Simon von Utrecht und der Sieg über die Seeräuber

- 1429 - Geseke Cletzen gründet ein Krankenhaus

- 1444 – Katherina Hanen wird als „Hexe“ verbrannt

- 1493 – Albert Krantz, ein bekannter Theologe und Gelehrter

- 1528 - Stephan Kempe streitet erfolgreich für die Reformation

- 1529 - Johannes Bugenhagen gibt der Kirche ein neue Ordnung

- 1535 – Anna Büring finanziert den Bau eines Altenstifts

- 1536 – Caecilia von Oldessem, eine streitbare Äbtissin

- 1548 - Agneta Willeken verklagt Hamburg

- 1567 – Richard Clough und andere englische Kaufleute willkommen

- 1567 – Melchior Lorich sichert mit einer Karte Hamburgs Vorherrschaft an der Elbe

- 1583 – Abelke Bleken wird als „Hexe“ verbrannt

- 1585 - Wilhelm Amsinck und die „Niederländische Armen-Casse“

- 1595 - Rodrigo de Castro bekämpft die Pest

- 1597 - Tycho Brahe erforscht den Sternenhimmel vom Turm des Wandsbeker Herrenhauses aus

- 1626 - Johan van Valckenburgh entwirft eine imposante Festungsanlage

- 1646 – Diego und Manuel Teixeira, eine jüdische Familie fällt durch ihren Reichtum auf

- 1653 - Johann Rist, ein Pastor und Dichter

- 1660 – Gerrit Roosen wird Prediger der Mennonitengemeinde

- 1663 – Glückel von Hameln handelt mit Juwelen und verleiht Geld

- 1666 - Christina, eine schwedische Königin der Hamburg

- 1669 – Peter und Anna Maria Rentzel stiften das Spinnhaus

- 1674 - Eleonore d‘Olbreuse, die Gräfin von Wilhelmsburg

- 1675 – Friedrich Martens auf Walfang

- 1683 - Berend Jacobson Karpfanger, Hamburgs berühmter Admiral

- 1686 – Cord Jastram und Hieronymus Snitger wagen den Aufstand

- 1690 – Johann Friedrich Mayer, ein streitbarer Hamburger Pastor

- 1693 – Johann Heinrich Horb, ein frommer Theologe, wird vertrieben

- 1693 – Arp Schnitger, die neue Orgel von St. Jacobi

- 1700 – Christian Krumbholtz, Hauptpastor an St. Petri, gilt als Aufrührer

- 1705 – Georg Friedrich Händel und das Duell auf dem Gänsemarkt

- 1712 - Balthasar Denner, ein erfolgreicher Porträtmaler in Hamburg

- 1713 – Magnus Stenbock lässt Altona niederbrennen

- 1720 – Barthold Heinrich Brockes, ein Dichter wird Mitglied des Hamburger Rates

- 1721 – Georg Philipp Telemann wird Musikdirektor

- 1724 – Michael Richey, Gründer der Wochenzeitung „Der Patriot“

- 1724 – Hark Olufs aus Amrum wird als Sklave nach Algier verschleppt

- 1728 – Hermann Samuel Reimarus wird Professor in Hamburg

- 1740 - Friederike Neuber verabschiedet sich enttäuscht vom Hamburger Publikum

- 1748 - Caspar Voght „der Ältere“ gründet ein Handelshaus

- 1754 – Friedrich und Meta Klopstock, ein berühmtes Liebes- und Ehepaar

- 1755 – Johann Melchior Goeze wird zum streitbaren Hauptpastor von St. Katharinen

- 1757 - Heinrich Carl Schimmelmann baut ein globales Unternehmen auf

- 1764 – Elise Reimarus, eine angesehene Gelehrte

- 1765 – Johann Georg Büsch, einer der Gründer der „Patriotischen Gesellschaft“

- 1767 – Gotthold Ephraim Lessing wird Dramaturg am „Deutschen Nationaltheater“

- 1768 – Carl Philipp Emanuel Bach wird Musikdirektor in Hamburg

- 1768 – Jacob Schuback unterzeichnet den „Gottorper Vertrag“

- 1770 - Franz Peter His, Betreiber des ersten Zahlenlottos

- 1771 – Matthias Claudius wird Redakteur der Zeitung „Wandsbecker Bote“

- 1772 – Margarethe Milow und ihr Mann Johann finden in Wandsbek eine neue Heimat

- 1776 – Eva König heiratet den Dichter Lessing

- 1776 – Charlotte Ackermann, Tod einer berühmten Schauspielerin

- 1777 – Ernestine und Johann Heinrich Voß

- 1780 - Johann Jacob Rambach, ein beliebten Pastor an St. Michaelis

- 1784 - Caroline Rudolphi eröffnet eine Erziehungsanstalt für Mädchen

- 1784 - Salomon Heine kommt als armer Mann nach Hamburg

- 1785 – Christian Frederik Hansen wird Stadtbaumeister in Altona

- 1785 – Johannes Kopp, der Baumeister des neuen Waisenhauses

- 1785 - Caspar Voght „der Jüngere“ erwirbt Bauernhöfe in Klein-Flottbek

- 1786 – Ernst Georg Sonnin als Baumeister der Kirche St. Michaelis

- 1788 - Johann Arnold Günther und die Gründung der „Allgemeinen Armenanstalt“

- 1789 - Franz Heinrich Ziegenhagen gründet eine utopische Kolonie in Billwerder

- Entdeckungsreise in die Welt der Hamburger Originale

- Zum Buch "Entdeckungsreise in die Welt der Hamburger Originale"

- Einleitung des Buches "Entdeckungsreise in die Welt der Hamburger Originale"

- Aalweber - ein Hamburger Original

- Aale-Aale - ein Hamburger Original

- Hans Albers - ein Hamburger Original

- Clara Benthien - ein Hamburger Original

- Matthias Claudius - ein Hamburger Original

- Friedrich Eduard Dannenberg - ein Hamburger Original

- Johann Matthias Dreyer - ein Hamburger Original

- Heinz Erhardt - ein Hamburger Original

- Jan Vedder - ein Hamburger Original

- Helga Feddersen - ein Hamburger Original

- Käppen Haase - ein Hamburger Original

- Käpp'n Herbert - ein Hamburger Original

- Tante Hermine - ein Hamburger Original

- Wilhelm Hocker - ein Hamburger Original

- Hans Hummel - ein Hamburger Original

- Heidi Kabel - ein Hamburger Original

- Vetter Kirchhoff - ein Hamburger Original

- Hein Köllisch - ein Hamburger Original

- Lord von Barmbeck - ein Hamburger Original

- Schöne Marianne - ein Hamburger Original

- Wilhelm Marr - ein Hamburger Original

- Emil Naucke - ein Hamburger Original

- Oskar vom Pferdemarkt - ein Hamburger Original

- Leberecht Pankoken - ein Hamburger Original

- Joachim Ringelnatz - ein Hamburger Original

- Hilde Rosenberg - ein Hamburger Original

- Harry Rowohlt - ein Hamburger Original

- Johann Balthasar Schupp - ein Hamburger Original

- Emma Thiele-Lundershausen - ein Hamburger Original

- Henry Vahl - ein Hamburger Original

- Vogeljette - ein Hamburger Original

- Caspar Voght - ein Hamburger Original

- Agneta Willeken - ein Hamburger Original

- Zitronenjette - ein Hamburger Original

- Ökumenisches Handbuch Online

- Apokryphe Schriften - nicht in der Bibel und doch mit Einfluss

- Augustinus von Hippo - der theologisch einflussreiche Bischof aus Nordafrika

- Augustus - ein mächtiger Kaiser, aber kein Friedensstifter

- Balasuriya, Tissa - ein Befreiungstheologe, der wegen seines "Maria"-Buches exkommuniziert wurde

- Barth, Karl - berühmter Theologe und Vordenker der Bekennenden Kirche

- Bibel lesen: Ermutigung zu Bibeltreue und Engagement

- Bibel lesen: Ein weltweiter "Bestseller"

- Bibel lesen in der weltweiten Kirche

- Bibel lesen: Über alle Grenzen hinweg lesen

- Bibel lesen: Text und Kontext - Glaube, Geschichte und Geschehen in biblischen Zeiten und heute

- Bibel lesen: Es gibt keine richtige Auslegung biblischer Texte

- Bibel lesen: Einem "roten Faden" durch die Bibel folgen

- Bibel lesen: Theologie der Befreiung in Lateinamerika - befreiendes Lesen der Bibel

- Bibel lesen: Wort für Wort von Gott inspiriert: die Konsequenzen eines Bibelverständnisses

- Bibel lesen: Das Bibellesen in den Auseinandersetzungen um die Globalisierung

- Biblische Geschichten erzählen

- Bichsel, Peter - berühmter Theologe und Vordenker der Bekennenden Kirche

- Boff. Leonardo - an der Seite der Armen und im Konflikt mit dem Vatikan

- Bonhoeffer, Dietrich - Erneuerung der Kirche und Widerstand gegen die Nazis

- Bruegel, Pieter - Gemälde biblischer Geschichten mit Kritik an Missständen seiner Zeit

- Claudius, Matthias - der Weihnachtsglaube des Wandsbeker Dichters

- Cranach, Lucas der Ältere - der Freund Luthers und einflussreiche Verleger

- Dickens, Charles - der Glaube an das Gute im Menschen

- Engel - mehr als 300 Mal treten sie in der Bibel auf

- Entwicklungstheorien und -konzepte - christliche Positionen zu einer umfassenden Entwicklung

- Evangelikale: Die "Links-Evangelikalen" und ihre Forderung nach tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen

- Flucht nach Ägypten - eine Legende von großer Bedeutung

- Franz von Assisi - eine Krippenfeier und der Friede mit der ganzen Schöpfung

- Friede auf Erden - die Weihnachtsbotschaft verändert die Welt

- Gemeinschaft der kleinsten Münze

- Gleichnis vom reichen Kornbauern - Kontext eines biblischen Textes und heutiger globaler Weizenhandel

- Globalisierung – christliche Kritik und Engagement für eine andere Globalisierung

- Gold, Weihrauch und Myrrhe - die Geschenke der Weisen und ihre Bedeutung

- Herodes - ein despotischer König im Dienste des Römischen Reiches

- Herodes Antipas - der Herrscher in Galiläa im Auftrag der Römer

- Hirten der Weihnachtsgeschichte - Die Armen am Rande rücken ins Zentrum

- Identität, Ethnien und Glaube - was das Leben prägt und in Zeiten der Globalisierung Sicherheit

- Imperiums-Kritik - ökumenische Interpretationen

- Jesu Heimat Galiläa - wirtschaftliche Bedeutung und soziale Konflikte unter der Herrschaft der Römer

- Jesu Geburtsjahr - ein Thema der jungen Kirche

- Jesu Geburt im Lukasevangelium - ökumenische Interpretationen

- Jesu Geburt im Matthäusevangelium - ökumenische Interpretationen

- Jesu Geburt im Johannesevangelium - ökumenische Interpretationen

- Jesu Darstellung im Tempel - der Lobpreis der Prophetin Hanna

- Jesus lehrt als Zwölfjähriger im Tempel - ökumenische Interpretationen

- Johannes der Täufer - der Prediger in der Wüste

- Johannes der Täufer - Ankündigung der Geburt

- Johannes der Täufer - Geburt

- Johannesevangelium - im Zentrum steht Jesus als der Sohn Gottes

- Josef, der Vater Jesu und wahrscheinlich kein alter Mann

- Jüdische Geschichte vor der Geburt Jesu

- Kairos-Dokument Indien – die Zeichen der Zeit erkennen und entschlossen handeln

- Kindermord von Bethlehem - eine Legende, die auch heute zum Engagement auffordert

- Kobia, Samuel - ÖRK-Generalsekretär mit einer Botschaft der Hoffnung

- Kollwitz, Käthe - mitfühlen mit Maria und Elisabeth

- Krippe und Kreuz - Nachdenken über eine neue theologische Perspektive

- Lieberman, Max - Jesus als jüdischen Jungen darstellen, ein "Skandal"

- Lindgren, Astrid - ein Leben jenseits von Bullerbü

- Loriot - keine Sketsche über die Kirche, aber mit den Hoppenstedts jedes Weihnachtsfest präsent

- Lukasevangelium - Jesus an der Seite der Armen

- Luther, Martin - wie bekomme ich einen gnädigen Gott?

- Magnifikat - wenn Gott die Mächtigen vom Thron stürzt

- Mann, Thomas - Weihnachtsfeste bei den Buddenbrooks

- Maria - die Mutter Jesu

- Maria in der Bibel

- Maria: Ankündigung der Geburt Jesu

- Marias Besuch bei Elisabeth

- Maria in den apokryphen Schriften

- Maria: Junge Frau oder Jungfrau?

- Maria in der kirchlichen Dogmatik

- Maria im Verständnis von Luther

- Maria und Eva - Jungfrau und Sünderin?

- Maria - von heutigen Frauen neu entdeckt

- Markusevangelium - Kreuz und Auferstehung im ältesten Evangelium

- Marti, Kurt - ein Pfarrer und Schriftsteller, der überzeugt ist: "Gott ist Liebe"

- Massey, James - ein indischer Befreiungstheologe, der sich für die Dalits engagierte

- Matthäusevangelium – eine ökumenische Brücke vom Volk Gottes und den Völkern

- Mohr, Joseph - der Verfasser von "Stille Nacht, heilige Nacht"

- Ninan, George – ein indischer Bischof an der Seite der Armen und Marginalisierten

- Noah und die große Flut

- Ökumenische Porträts

- Partnerschaften - biblische Maßstäbe für Projekte

- Paulus - der große Theologe der entstehenden Kirche

- Raheb, Viola und Mitri - die Suche nach Versöhnung im Heiligen Land

- Rahner, Karl - einer der bedeutendsten katholischen Theologen des 20. Jahrhunderts

- Ranke-Heinemann, Uta - eine streitbare katholische Theologin

- Römisches Reich - antike Globalisierung

- Römisches Reich - der Kaiser und Gottes Anspruch

- Römisches Reich - jüdische Antworten auf eine "globale" Macht

- Schütt, Peter - ein religiöser und politisch engagierter Mensch

- Sölle, Dorothee - eine fromme und radikale Theologin

- Storm, Theodor - ein Dichter, der das Weihnachtsfest liebte, aber tief enttäuscht von der Kirche war

- Tempel in Jerusalem

- Theologie des Lebens - Wenn die Armen die Bibel auslegen

- Wasser in den Religionen

- Wasser im Buddhismus

- Wasser im Christentum

- Wasser im Hinduismus

- Wasser im Islam

- Wasser im Judentum

- Wasser in der Bibel

- Weihnachtsgeschichte - ein Überblick

- Weihnachten lebendig werden lassen

- Weihnachten: Ein Anlass zu Umkehr und Engagement

- Weihnachtsgedanken

- Weihnachtsglaube - Orientierungspunkte

- Weise aus dem Morgenland

- Wohlstands-Evangelium - gute Nachricht für die Reichen

- Zink, Jörg - Hoffen auf die Erneuerung der Kirche und die Umkehr der Menschen

- Zukunft der Ökumene - 20 Thesen

- Veröffentlichungen und Links

- Übersicht der Veröffentlichungen

- Entwicklungspolitik

- Frauenthemen

- Gesundheit

- Internationale Probleme

- Kirche, Ökumene und Weltmission

- Klima

- Kommunikation

- Ökologie

- Tourismus

- Unterrichtsmaterialien

- Wasser

- Afrika

- Einzelne afrikanische Länder

- Asien

- Einzelne asiatische Länder

- Amerika

- Einzelne amerikanische Länder

- Mittlerer Osten

- Einzelne Länder des Mittleren Ostens

- Pazifische Region

- Einzelne pazifische Länder

- Hamburg und Norddeutschland

- Babylon

- Übersicht

- Babylon - Mythos und Wirklichkeit

- Einleitung des Buches "Babylon - Mythos und Wirklichkeit"

- Babylon: Am Anfang stand ein Epos

- Babylon: Als die Menschen an Euphrat und Tigris sesshaft wurden

- Babylon: Abrahams Aufbruch aus Mesopotamien

- Der Aufstieg der Stadt Babylon

- An den Ufern des Euphrats: Fluten, bewässerte Felder und ein Epos

- Die Weltstadt Babylon in der Zeit von Nebukadnezar II.

- Babylon: Ein Turm für den Stadtgott

- Der unvollendete Turm – eine biblische Geschichte schreibt Geschichte

- Die Rezeption der Geschichte vom Turmbau zu Babel in Theologie, Politik und Kultur

- Babylon: Wirtschaftliche Grundlagen von politischer Macht und bescheidenem Wohlstand

- Recht und Gerechtigkeit in Babylonien

- Babylon: Keile, die die Welt veränderten

- Babylon: Die Bibel und die Keilschrifttexte

- Die Welt der Zahlen und Sterne – das Wissenschaftszentrum Babylon

- Israel und Juda – Zwischen den Großmächten zerrieben

- Judit – die Retterin mit dem Schwert

- Im babylonischen Exil

- Babylon: Ein theologischer Neuanfang fern der Heimat

- Daniel – eine Karriere am Hof von Nebukadnezar

- Babylon: Das wunderbare Überleben im Feuerofen

- Babylon: Ein wunderbarer Garten und die schöne Susanna

- Babylon: Vom angedrohten Untergang der Stadt am Euphrat

- Babylon: Der König, der in die Wüste zog

- Belsazar – kein König und doch weltberühmt

- Die Eroberung der Stadt Babylon durch die Perser

- Rückkehr oder Bleiben im Exil – die jüdische Diasporagemeinschaft in Babylon

- Babylon: Die Perser und der Glaube an den einen Gott

- Babylon: Die großen Pläne von Alexander dem Großen

- Babylon: Der langsame Niedergang einer Stadt

- Die Wiederentdeckung Babylons

- Babylon: Wie die Zerstörung einer Stadt weiter voranschreitet

- Babylon: Der Mythos lebt noch immer

- Babylon: Der Mut zur Wahrhaftigkeit

- Literaturauswahl Babylon

- Artikel zu Babylon

- Replik auf eine Rezension von Ulfrid Kleinert

- Vorbild Babylon: Eine erfolgreiche Stadt der Vielfalt

- Religiöse Toleranz im alten Babylon?

- Robert Koldewey und die Ausgrabungen in Babylon

- Mit Sven Hedin in Babylon

- Die babylonische Zeitrechnung wirkt bis heute nach

- Babylon, Persien, USA … Glaube angesichts der Herrschaft des „Imperiums“

- Babylon ist überall

- Glaube und Globalisierung

- Gott und die Götter der Globalisierung

- Die Auseinandersetzung mit den globalen Mächten in Zeiten des Alten Testaments

- Die Flucht der Israeliten vor den ägyptischen Pharaonen

- Das Leben der Israeliten in Städten

- Das Königreich und die Propheten

- Nach Babylon verschleppt - Erfahrungen im Exil

- Die Rückkehr der Israeliten aus dem Exil

- Judäa im griechischen Einflussbereich

- Die Jesus-Leute im Zeitalter des globalen Römischen Reiches

- Die jüdischen Antworten auf eine globale Macht und einen globalen Markt

- Jesu Leben im Gegenüber zu einer globalen Macht

- Jesu Geburt und Kindheit

- Jesu öffentliches Auftreten in Galiläa

- Der reiche Kornbauer und die Ökonomie Gottes

- Die alltäglichen Sorgen und die Sorge um das Leben

- Die Arbeiter im Weinberg - ein Mindestlohn für alle

- Warum die Armen selig sind

- Damit alle satt werden die Speisung der Fünftausend

- Der reiche Jüngling und seine Nachfahren

- Vom Umgang mit den Menschen, die in Unrechtsstrukturen verfangen sind

- Widerstand ist gefragt – aber nicht die selbstmörderische Konfrontation

- Jesu Gebot der Feindesliebe

- An einem Tisch vereint – zu einem gemeinsamen Leben befreit

- Die Kreuzigung Jesu - ein politischer Mord

- Auferstehung und Pfingsten - die Bedeutung angesichts der Globalisierung

- Bis an die Enden der Welt - Jesu Botschaft angesichts der Globalisierung

- Apokalypse - eine biblische Hoffnungsbotschaft angesichts globaler Bedrohungen

- Die Kirche und die globalen Mächte – ein kurzer historischer Rückblick

- Evangelikale und Pfingstler in Lateinamerika angesichts der Globalisierung

- Basisgemeinden und die Theologie der Befreiung angesichts der Globalisierung

- Ökofeministische Theologie in Lateinamerika zu einer anderen Globalisierung

- Die ökumenische Debatte zur Globalisierung in Asien

- Kirchliches Engagement in Korea angesichts der Globalisierung

- Theologischer Aufbruch in Indien angesichts der Globalisierung

- Die ökumenische Debatte zur Globalisierung in Afrika

- Der Aufbruch der afrikanischen Frauen

- Themen afrikanischer Theologie

- Theologische Debatte über die Globalisierung in der ökumenischen Bewegung

- Ökumenischer Rat der Kirchen zur Globalisierung

- Reformierter Weltbund zur Globalisierung

- Lutherischer Weltbund zur Globalisierung

- Die evangelikale Bewegung zur Globalisierung

- Katholische Kirche zur Globalisierung

- Missionswissenschaft zur Globalisierung

- EKD-Synode zum Thema Globalisierung

- Christinnen und Christen auf dem Weg zu einer anderen Globalisierung

- Es gibt Alternativen zur vorherrschenden Globalisierung

- Globalisierungs-Alternativen: Waren und Dienstleistungen

- Globalisierungs-Alternativen: Regionales Wirtschaften als Alternative

- Globalisierungs-Alternativen: Neue Handelsformen

- Globalisierungs-Alternativen: Fairer Handel

- Globalisierungs-Alternativen: den Konsum begrenzen

- Globalisierungs-Alternativen: den „öffentlichen Raum“ verteidigen

- Globalisierungs-Alternativen: eine Liberalisierung des Dienstleistungsbereichs abwehren

- Globalisierungs-Alternativen: die Europäischen Union reformieren

- Globalisierungs-Alternativen: die Machtverhältnisse in der WTO verändern

- Globalisierungs-Alternativen: den öffentlichen Dienstleistungs- und Bildungsbereich verteidigen und stärken

- Thesen für eine andere Globalisierung des Waren- und Dienstleistungsbereichs

- Globalisierungs-Alternativen: die Welt der Werbung

- Globalisierungs-Alternativen: die globale Vorherrschaft einiger Medien beenden

- Globalisierungs-Alternativen: das Internet demokratisieren

- Globalisierungs-Alternativen: „Power“ für alle in der Telekommunikation

- Die Kirchen in der globalen Kommunikationswelt

- Thesen für eine andere Globalisierung des Medien- und Kommunikationsbereichs

- Globalisierungs-Alternativen bei der Mobilität

- Das Fahrrad als nachhaltige Alternative

- Globalisierungs-Alternativen; Bahn- und Busverkehr ausbauen

- Globalisierungs-Alternativen: den Luftverkehr drastisch einschränken

- Globalisierungs-Alternativen: den weltweiten und nationalen Warenverkehr begrenzen

- Thesen für eine andere Globalisierung auf dem Gebiet der Mobilität

- Globalisierungs-Alternativen: der Kampf gegen den Handel mit gefälschten Medikamenten

- Globalisierungs-Alternativen: bezahlbare Medikamente auch für die Armen

- Globalisierungs-Alternativen: Forschung auch auf Gebieten ohne hohe Gewinnaussichten

- Globalisierungs-Alternativen: die Liste unentbehrlicher Arzneimittel zum Maßstab machen

- Globalisierungs-Alternativen: Heilpflanzen als preiswerte Alternative fördern

- Thesen für eine andere Globalisierung im Gesundheitsbereich

- Die Ökumene als Alternative zur vorherrschenden Globalisierung

- Die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich – eine Krise auch für die Kirchen

- Ökumenisches Teilen – nur ein Schlagwort?

- Lokale Alternativen zur Globalisierung für Kirchengemeinden

- Globalisierungs-Alternativen: verantwortungsbewusstes individuelles Verhalten

- Globalisierungs-Alternativen: politisches Engagement ist unverzichtbar

- Die ökumenische Bewegung – eine Alternativbewegung zur neoliberalen Globalisierung

- Thesen zur Verantwortung der Ökumene für eine andere Globalisierung

- Wasser

- Gärten – geschaffen mit Inspiration, Fleiß und viel Wasser

- Badekultur

- Feuchtgebiete

- Wassserversorgung

- Abwasserprobleme in Deutschland und weltweit

- Eine „durstige“ Landwirtschaft bedroht die Wasservorräte

- Städte: Keine Zukunft ohne ausreichend sauberes Wasser

- Konflikte um Flüsse und Seen

- Lebensraum Wüste und die „Verwüstung“ von Savannen

- Das Gedächtnis des Wassers

- Wenn die Gletscher schmelzen …

- "Weltstadt" Hamburg

- Informationen zum Buch "Entdeckungsreise durch die Hamburger Geschichte"

- Informationen zum Buch-Autoren

- Buchbesprechungen

- Einleitung

- Hamburger Geschichte im Überblick

- 845 – Ansgar, der „Apostel des Nordens“

- 865 – Rimbert wird zum Nachfolger Ansgars gewählt

- 965 - Ein abgesetzter Papst in Hamburg

- 1043 – Adalbert wird Erzbischof von Hamburg und Bremen

- 1110 – Adolf I. von Schauenburg und Holstein sorgt für neues Leben in Hamburg

- 1188 - Adolf III. ermöglicht den wirtschaftlichen Aufstieg Hamburgs

- 1227 - Adolf IV. besiegt die Dänen bei Bornhöved

- 1246 – Heilwig von der Lippe gründet ein Frauenkloster

- 1255 – Gerhard I. und Johann I. von Schauenburg ermöglichen die Gründung eines Beginenkonvents

- 1376 – Vicko von Geldersen, ein erfolgreicher Kaufmann

- 1383 – Meister Bertram und den Altar von St. Petri

- 1401 - Klaus Störtebeker wird enthauptet

- 1401 - Simon von Utrecht und der Sieg über die Seeräuber

- 1429 - Geseke Cletzen gründet ein Krankenhaus

- 1444 – Katherina Hanen wird als „Hexe“ verbrannt

- 1493 – Albert Krantz, ein bekannter Theologe und Gelehrter

- 1528 - Stephan Kempe streitet erfolgreich für die Reformation

- 1529 - Johannes Bugenhagen gibt der Kirche ein neue Ordnung

- 1535 – Anna Büring finanziert den Bau eines Altenstifts

- 1536 – Caecilia von Oldessem, eine streitbare Äbtissin

- 1548 - Agneta Willeken verklagt Hamburg

- 1567 – Richard Clough und andere englische Kaufleute willkommen

- 1567 – Melchior Lorich sichert mit einer Karte Hamburgs Vorherrschaft an der Elbe

- 1583 – Abelke Bleken wird als „Hexe“ verbrannt

- 1585 - Wilhelm Amsinck und die „Niederländische Armen-Casse“

- 1595 - Rodrigo de Castro bekämpft die Pest

- 1597 - Tycho Brahe erforscht den Sternenhimmel vom Turm des Wandsbeker Herrenhauses aus

- 1626 - Johan van Valckenburgh entwirft eine imposante Festungsanlage

- 1646 – Diego und Manuel Teixeira, eine jüdische Familie fällt durch ihren Reichtum auf

- 1653 - Johann Rist, ein Pastor und Dichter

- 1660 – Gerrit Roosen wird Prediger der Mennonitengemeinde

- 1663 – Glückel von Hameln handelt mit Juwelen und verleiht Geld

- 1666 - Christina, eine schwedische Königin der Hamburg

- 1669 – Peter und Anna Maria Rentzel stiften das Spinnhaus

- 1674 - Eleonore d‘Olbreuse, die Gräfin von Wilhelmsburg

- 1675 – Friedrich Martens auf Walfang

- 1683 - Berend Jacobson Karpfanger, Hamburgs berühmter Admiral

- 1686 – Cord Jastram und Hieronymus Snitger wagen den Aufstand

- 1690 – Johann Friedrich Mayer, ein streitbarer Hamburger Pastor

- 1693 – Johann Heinrich Horb, ein frommer Theologe, wird vertrieben

- 1693 – Arp Schnitger, die neue Orgel von St. Jacobi

- 1700 – Christian Krumbholtz, Hauptpastor an St. Petri, gilt als Aufrührer

- 1705 – Georg Friedrich Händel und das Duell auf dem Gänsemarkt

- 1712 - Balthasar Denner, ein erfolgreicher Porträtmaler in Hamburg

- 1713 – Magnus Stenbock lässt Altona niederbrennen

- 1720 – Barthold Heinrich Brockes, ein Dichter wird Mitglied des Hamburger Rates

- 1721 – Georg Philipp Telemann wird Musikdirektor

- 1724 – Michael Richey, Gründer der Wochenzeitung „Der Patriot“

- 1724 – Hark Olufs aus Amrum wird als Sklave nach Algier verschleppt

- 1728 – Hermann Samuel Reimarus wird Professor in Hamburg

- 1740 - Friederike Neuber verabschiedet sich enttäuscht vom Hamburger Publikum

- 1748 - Caspar Voght „der Ältere“ gründet ein Handelshaus

- 1754 – Friedrich und Meta Klopstock, ein berühmtes Liebes- und Ehepaar

- 1755 – Johann Melchior Goeze wird zum streitbaren Hauptpastor von St. Katharinen

- 1757 - Heinrich Carl Schimmelmann baut ein globales Unternehmen auf

- 1764 – Elise Reimarus, eine angesehene Gelehrte

- 1765 – Johann Georg Büsch, einer der Gründer der „Patriotischen Gesellschaft“

- 1767 – Gotthold Ephraim Lessing wird Dramaturg am „Deutschen Nationaltheater“

- 1768 – Carl Philipp Emanuel Bach wird Musikdirektor in Hamburg

- 1768 – Jacob Schuback unterzeichnet den „Gottorper Vertrag“

- 1770 - Franz Peter His, Betreiber des ersten Zahlenlottos

- 1771 – Matthias Claudius wird Redakteur der Zeitung „Wandsbecker Bote“

- 1772 – Margarethe Milow und ihr Mann Johann finden in Wandsbek eine neue Heimat

- 1776 – Eva König heiratet den Dichter Lessing

- 1776 – Charlotte Ackermann, Tod einer berühmten Schauspielerin

- 1777 – Ernestine und Johann Heinrich Voß

- 1780 - Johann Jacob Rambach, ein beliebten Pastor an St. Michaelis

- 1784 - Caroline Rudolphi eröffnet eine Erziehungsanstalt für Mädchen

- 1784 - Salomon Heine kommt als armer Mann nach Hamburg

- 1785 – Christian Frederik Hansen wird Stadtbaumeister in Altona

- 1785 – Johannes Kopp, der Baumeister des neuen Waisenhauses

- 1785 - Caspar Voght „der Jüngere“ erwirbt Bauernhöfe in Klein-Flottbek

- 1786 – Ernst Georg Sonnin als Baumeister der Kirche St. Michaelis

- 1788 - Johann Arnold Günther und die Gründung der „Allgemeinen Armenanstalt“

- 1789 - Franz Heinrich Ziegenhagen gründet eine utopische Kolonie in Billwerder

1784 - Salomon Heine macht sich fast mittellos auf den Weg nach Hamburg – und wird steinreich

„Über Literatur kann ich nicht sprechen, ich kenne keine anderen Aufsätze als die, welche vom Konditor kommen." Freimütig bekannte sich Salomon Heine zu seinem Bildungsmangel. Schließlich hatte der Onkel des Dichters Heinrich Heine nie eine höhere Schulbildung genossen. Trotzdem galt seine Leidenschaft dem Theater, und er war ein gern gesehener Gast im Stadttheater - auch wenn er so manches Mal während der Aufführungen einnickte.

Es war Salomon Heine nicht in die Wiege gelegt, zum reichsten Mann Hamburgs aufzusteigen. Er wurde am 19. Oktober 1767 in einer jüdischen Altwarenhändler-Familie in Hannover geboren und musste im Alter von 13 Jahren miterleben, wie seine Familie nach dem Tod des Vaters völlig verarmte. Mit 17 Jahren zog er 1784 mit ganz wenig Geld in die Handelsstadt Hamburg, wo zwar der Antisemitismus weit verbreitet war, sich für Juden aber gute Möglichkeiten zu Handels- und Kreditgeschäften boten.

Er fand eine Anstellung als Bankbote und bald darauf als Bankangestellter. 1797, im Alter von 30 Jahren, wurde Heine Teilhaber einer Bank, die unter seiner Leitung rasch zu einem der großen Kreditinstitute der Stadt aufstieg. Selbst die französische Kontinentalsperre und die Besetzung der Stadt durch napoleonische Truppen 1806 konnten seinen Aufstieg zum führenden Bankier der Stadt nicht aufhalten. Von 1818 an war Heine alleiniger Eigentümer der Bank.

Salomon Heine war mit Härte und Großzügigkeit, Wutanfällen und großer Mitmenschlichkeit eine eigenwillige, vor allem aber erfolgreiche Persönlichkeit. Der „Hamburger Rothschild“ war ein Patriarch, meist freundlich, aber manchmal auch jähzornig. Seine gutmütige Frau Betty litt darunter und sorgte oft für den nötigen Ausgleich. Salomon liebte seine Frau und seine sechs Kinder, vor allem seine Töchter, denen er gern jeden Wunsch erfüllte. Er blieb seinem jüdischen Glauben treu und schloss sich 1818 dem liberalen Neuen Israelitischen Tempelverein an. Ebenso blieb er dem Jiddisch treu und hatte Probleme mit dem Hochdeutschen, sodass sein Neffe Heinrich Heine spottete: „Mein Onkel hat drei Diener, einen zum Servieren, einen für den Dativ und einen für den Akkusativ.“ Der Onkel seinerseits äußerte über diesen Neffen: „Hätte der dumme Junge was gelernt, brauchte er nicht zu schreiben Bücher!“.

In Heines Haus am Jungfernstieg gaben sich Senatoren, Diplomaten und Künstler die Klinke in die Hand, und der Bankier schätzte gutes Essen in munterer Gesellschaft über alles. Dass bei Heines gut gekocht wurde, sprach sich bis zu dem Kriegshelden Marschall Blücher herum. Bei einem Hamburg-Besuch im Jahre 1816 nahm er deshalb gern die Einladung des Bankiers Heine in seine Villa an der Elbchaussee an. Die Umgebung Blüchers riet von einem Besuch ab, weil Heine Jude wäre, aber der „Marschall Vorwärts“ entgegnete barsch: „Was schert mir denn die Abstammung von diesem Musjöh? Ick gehe hin! Jüden sind bekannt für gutes Essen!“ Es soll ein köstliches Mahl gewesen sein, und die zwei haben sich gut unterhalten. Dass beide Schwierigkeiten mit dem Hochdeutschen hatten, machte ihre Beziehung umso herzlicher.

Der Antisemitismus macht auch nicht halt vor dem großzügigen Bankier

Der Bankier Heine erkannte, dass wirtschaftlicher Erfolg gekoppelt mit großzügigem Mäzenatentum der beste Weg war, um als Jude Anerkennung in der Stadt zu finden. Das gelang ihm, aber zunächst nur ihm, während die Ausgrenzung der übrigen Juden bestehen blieb. Und auch dem reichen Bankier warf der Mob die Fensterscheiben ein, als es 1830 wieder einmal zu einem judenfeindlichen Aufruhr kam. Dabei hatte der Bankier bereits seit Jahren wohltätige Einrichtungen der Stadt unterstützt und viel für den wirtschaftlichen Aufstieg Hamburgs getan. Heinrich Heine war während der Krawalle in Hamburg, er konnte „die heidnische Wildheit entzügelter Volksmassen in der Nähe betrachten. Es blieb Gottlob nur bei Steinwürfen und Fenstergeklirre ...“

Als fünf Jahre später erneut aufgehetzte Stadtbewohner über den Jungfernstieg stürmten und schrien "Hep! Hep! Jude verreck!“, da schützten beherzte christliche Hamburger das Haus des Bankiers Heine vor Steinewerfern. Die antijüdischen Angriffe waren auch darin begründet, dass viele christliche Hamburger, die in wirtschaftlicher Not lebten, die Juden für ihre Misere verantwortlich machten. Zu erwähnen ist auch, dass lutherische Prediger von der Kanzel herab gegen die Juden wetterten. Der Bankier Heine mit seinem prächtigen Haus am Jungfernstieg war ein besonders exponiertes Ziel von Angriffen.

Es gab auch den Antisemitismus der gebildeten und wirtschaftlich erfolgreichen Hamburger. Sie warfen keine Steine, verhinderten aber zum Beispiel die Aufnahme des Bankiers Heine in die angesehene Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns. Die „ehrbaren“ Herren wollten Hamburgs reichsten und wohltätigsten Mann nicht in ihrer Mitte dulden, was Heine sehr schmerzte. Auch die Bemühungen, ihn zum Ehrenbürger zu machen, scheiterten. Selbst das Hamburger Bürgerrecht verwehrte die Stadt ihm. Ein kleiner Trost war, dass ihn die von der Aufklärung inspirierte Patriotische Gesellschaft 1843 demonstrativ zum Ehrenmitglied machte.

Salomon Heine revanchierte sich für die Diskriminierungen durch die Kaufleute auf seine Weise. Als der geizige Bankier Conrad Hinrich Donner um eine Spende für den Bau eines Schulhauses in Ottensen gebeten wurde, schickte er die Bittsteller erst einmal zu Heine. Was der reiche Jude gebe, das würde er auch zahlen. Heine übernahm die Hälfte der Kosten für den Schulbau und sagte den Spendensammlern: „Nun gehen Sie zu Donner und dann können Sie die Liste schließen.“ So war es. Donner sah sich gezwungen, die zweite Hälfte zu finanzieren. Immer wieder brachte Heine die Kaufleute durch seine Großzügigkeit in Verlegenheit, wollten sie sich in Sachen Mildtätigkeit nicht von einem Juden übertreffen lassen. Sie zahlten zähneknirschend, der Bankier hingegen mit Freude.

Auch zu seinem Neffen Heinrich war Salomon Heine großzügig. Nicht nur finanzierte er ihm sein Dichterleben, sondern zahlte auch dessen Auslandsreisen. Vergeblich hatte er versucht, ihn zum Bankier oder Kaufmann zu machen, und resigniert förderte er schließlich den Dichter. Stolz war er auf seinen berühmten Neffen dann doch. Streit gab es, wenn Heinrich wieder einmal Geld brauchte und sich zur „Fütterungsstunde“ bei seinem Onkel einfand. Susanne Wiborg schreibt in ihrem sehr lesenswerten Salomon Heine-Buch über Bankier und Dichter: „... beide waren überragende Genies auf ihrem ureigenen Gebiet - was aber wiederum keiner am anderen anerkennen konnte oder wollte“.

Die Großzügigkeit Salomon Heines nach dem Großen Brand

Die Großzügigkeit Salomon Heines zeigte sich auch beim Großen Brand 1842. Große Teile der Stadt wurden zerstört, und wahrscheinlich wäre die Katastrophe noch größer geworden, hätte nicht Heine angeboten, sein Haus am Jungfernstieg zu sprengen, um so eine Schneise zu schlagen und die Flammen zu stoppen. Das gelang, sodass das Wohngebiet rund um den Gänsemarkt gerettet werden konnte.

Als die Flammen gelöscht waren, zogen die Hamburger Kaufleute und Bankiers Bilanz. Das Ergebnis war niederschmetternd, und ein Neuanfang schien kaum möglich. Wieder war es Salomon Heine, der für Optimismus sorgte. „Na, was ist denn verloren? Ist die Elbe abgebrannt? Na, dann ist doch nichts verloren, wenn wir nur die Elbe noch haben!“ Er verzichtete auf die Rückzahlung von Wechseln und sorgte durch die Vergabe von Krediten dafür, dass das Wirtschaftsleben erneut in Schwung kam und die zerstörte Stadt wiederaufgebaut wurde.

Der Tod eines reichen Bankiers und Wohltäters

Als das Finanzgenie Salomon Heine am 23. Dezember 1844 starb, hinterließ er ein riesiges Vermögen, das er großzügig auf jüdische und christliche Einrichtungen (zum Beispiel das Rauhe Haus) und seine Verwandten verteilte. Für den dichtenden Neffen war nicht viel vorgesehen, was zu einem heftigen Familienstreit führte. Geblieben ist die Erinnerung an einen großzügigen jüdischen Bankier, der zum Beispiel das „Israelitische Krankenhaus“ stiftete und der durch seine Großzügigkeit half, die Emanzipation der Hamburger Juden vorzubereiten.

Der Trauerzug für Heine weckte bereits die Hoffnung auf Veränderungen. Susanne Wiborg schreibt in ihrem Heine-Buch: „Tausende ganz normale Hamburger, Juden und Christen, ließen es sich trotz des Schmuddelwetters nicht nehmen, den Sarg zu Fuß zum jüdischen Friedhof nach Ottensen zu begleiten. Das offizielle Trauergeleit, so berichtet Mendelsohn, bildeten hundert Equipagen.“

Die Villa Salomon Heines an der Elbchaussee existiert nicht mehr, aber das Gartenhaus wird inzwischen als Kulturzentrum Heine-Haus genutzt. Im Gartensaal finden u. a. Vorträge über die Familie Heine statt. Das Heine-Haus am Jungfernstieg erinnert daran, dass an dieser Stelle das Stadthaus von Salomon Heine gestanden hat. Am Israelitischen Krankenhaus erinnert ein Gedenkstein an den Stifter Heine. Der Salomon-Heine-Weg führt durch Eppendorf und Alsterdorf. Bis zum Machtantritt der Nazis gab es eine Heinestraße, die an Salomon Heine erinnerte.

Aus: Frank Kürschner-Pelkmann: Entdeckungsreise durch die Hamburger Geschichte